“许多牧区来的孩子即使到了西宁读书,但几乎没走出过校园,对城市的了解仅限于来时路上窗外掠过的零星风景。当语文课本中出现‘未若柳絮因风起’这句话时,他们很茫然,因为他们从来没有见过柳树。”尽管已经是三年前的事,但是回忆起这一幕,上海市大同中学副校长常途说着说着,就哽咽了。

2022年6月底,作为上海“组团式”教育支援果洛西宁民族中学团队的领队,拥有30年教龄、26年党龄的常途从长江尾来到三江源,担任校长。果洛西宁民族中学是在上海市的援助下、为解决当地农牧区孩子上学难问题新建的寄宿制中学,于2019年9月1日正式开学,面向果洛州6县招生,藏族学生占比高达97%,其中70%来自牧区。

常途和同事们为高三学子送考

常途和同事们为高三学子送考

“如果我们能够点亮一个孩子,那么他就有可能改变一个家庭;如果我们点亮一群孩子,就有可能改变他们的家乡。”常途对自己,也对一同援青的上海教育伙伴说。

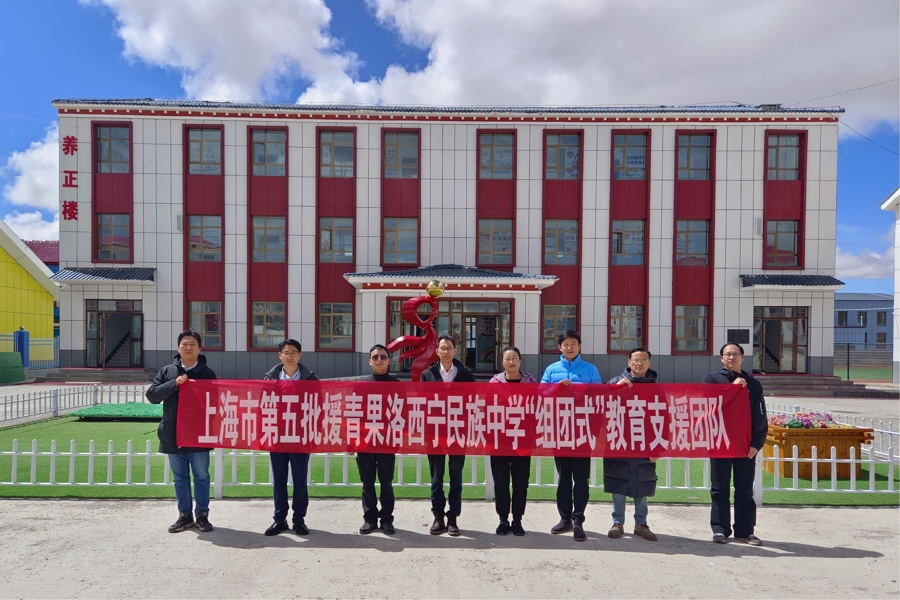

常途和同事们合影

常途和同事们合影

走出去,尝试不同的“第一次”

孩子们坐了四百多公里的大巴,从果洛来到西宁。他们的世界,不应囿于校园。“我下定决心,一定要创造更多条件,带他们走出校门,认识社会。”常途说。改变,从课堂开始。常途带领援青教师团队推动学习方式变革,引入“共创式”教学,鼓励当地教师结合藏族文化,设计情境化课堂,将人工智能、生物多样性、中医药文化引入教学;从中共一大会址的百年党史寻根、钱学森图书馆的科学家精神感悟到上海自然博物馆的科普体验,他把课堂延伸至校外,组织学生赴上海、杭州等大城市开展研学。

果洛小伙伴来到上海大同教育集团交流

果洛小伙伴来到上海大同教育集团交流

研学为果洛学生打开了一扇通往世界的窗

研学为果洛学生打开了一扇通往世界的窗

“我们不仅要让孩子们走出来,更要让他们带着问题去、带着思考回。”常途强调,每一次外出研学都要让孩子们有目的地观察、记录和分享。哪怕只有部分学生能亲身体验,他们回来后的讲述,也能为其他同学打开一扇看世界的窗。有孩子兴奋地向同学展示自己拍到的风景:看,这不是普通的电线杆,上面有光伏发电板!2024年,学校建成了“从长江到江源,与自然共生”生物多样性科普基地,布展过程中用了不少同学们自己拍摄的高原野生动物视频和三江源生态照片,增强青海娃们守护“中华水塔”的责任担当。

孩子们开始大胆闯荡从未“奢望”的世界。2023年底,我国首支藏族青少年管乐团在果洛西宁民族中学成立。凭借着与生俱来的音乐天赋,奇迹发生了——仅仅半年后,他们就捧回了“中华杯”中国第十七届优秀管乐团队展演奖杯;2025年1月,孩子们登上了国家大剧院的舞台。

捧回了“中华杯”中国第十七届优秀管乐团队展演奖杯

捧回了“中华杯”中国第十七届优秀管乐团队展演奖杯

高原娃,和人工智能时代零时差

数字化音乐教室、电子实验室、书法教室、人工智能实验室……如今,在果洛西宁民族中学,学生可以用课堂上所学的编程知识控制机器人灵巧穿梭,也可以用3D打印机将想象变为现实。在教育部公布的首批全国中小学人工智能教育基地中,果洛西宁民族中学榜上有名,成为全国184个中小学人工智能教育基地中为数不多的民族学校。

人工智能教育让果洛学生和时代发展“零时差”

人工智能教育让果洛学生和时代发展“零时差”

玛尔挡水电站模型、“双碳”主题沙盘等被搬进实验室

玛尔挡水电站模型、“双碳”主题沙盘等被搬进实验室

援青期间,常途指导学生化学实验

援青期间,常途指导学生化学实验

常途参与并见证了这一切从零起步的过程,他说,要让孩子们跟上这个时代。2024年以来,常途牵头募集爱心资金近100万元,在学校创建人工智能实验室。创建过程中,一笔款项暂未到位但设备亟待付款,他个人先垫付了25万元。他提出,结合青海本地的人文、环保与民族团结主题进行定制化设计——自动驾驶小车要征服的是“唐蕃古道”主题赛道,串联起这片土地的历史和人文;青海正全力打造国家清洁能源产业高地,为了让孩子们更加直观地了解绿色发展,玛尔挡水电站模型、“双碳”主题沙盘等,也被搬进了人工智能实验室。去年,果洛西宁民族中学的同学还和上海市大同中学的同龄人跨省同上一节课,在线协作完成AI项目。“一开始我还担心果洛的孩子会跟不上,结果他们上手特别快,提问也很有见地。”常途欣慰地说。

撒下种,待更多格桑花开

结束援青,常途踏上了归家的路。他的青海娃也来了——今年高考,果洛西宁民族中学125名高三学生中有115人被本科院校录取,其中有两个孩子分别被上海师范大学电子信息专业和上海音乐学院艺术与科技(民族班)录取。一名学生告诉他,因为觉得牧区的法治意识较为淡薄,她选择了学习法律,希望学成之后能为家乡普法出点力。“他们看世界的视角变了,不再只想着‘走出去’,更想着‘带回来’。”常途感叹,援青三年,最触动他的是孩子们脸上日益增多的自信,“他们会主动向我问好,笑容格外明亮!”

“窗”已打开,路还在延伸。2024年6月18日,习近平总书记到青海省果洛西宁民族中学考察调研,深入了解深入推进教育工作东西部协作和对口支援、加强铸牢中华民族共同体意识教育等情况。这让常途倍感激动和振奋。

尽管三年援青工作告一段落,他仍心系青海。在青海时,他推动设立“营养计划”“温暖计划”,为家庭经济困难学生提供每学期几百至1800元不等的资助。回到上海后,他继续联络资助190名孩子,捐赠图书,推动“梦想实验室”和“科技连廊”建设。

尽管三年援青工作告一段落,他仍心系青海

尽管三年援青工作告一段落,他仍心系青海

他说,教育援青不是短期行为,而是要“留下一支带不走的教师队伍”,培养一批“学成归来、建设家乡”的学生。

小麦策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。